еұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

ж–Ү/зҺӢ然

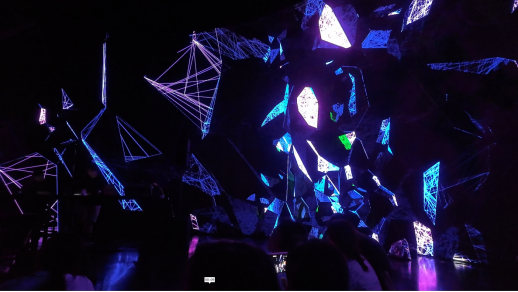

2025е№ҙ10жңҲ17ж—ҘпјҢ第八еұҠеӣҪйҷ…и·ЁеӘ’дҪ“иүәжңҜиҠӮвҖңеёҰз”өзҡ„еӯ©еӯҗвҖқеңЁдёҠжө·жІ№зҪҗиүәжңҜдёӯеҝғдёҺUFO terminalжңӘзҹҘз»Ҳз«ҜеҗҢжӯҘејҖ幕пјҢжһ„е»әдәҶдёҖеңәи·Ёи¶ҠеӘ’д»ӢдёҺжҠҖжңҜиҫ№з•Ңзҡ„иүәжңҜе®һи·өз©әй—ҙгҖӮиүәжңҜиҠӮе‘ҲзҺ°дәҶеӣҪеҶ…еӨ–90з»„гҖҒ12дёӘеӣҪ家гҖҒиҝ‘200еҗҚиүәжңҜ家зҡ„зҷҫдҪҷ件дҪңе“ҒпјҢдҪңе“Ғж¶өзӣ–дәәе·ҘжҷәиғҪпјҲAIпјүиүәжңҜгҖҒиҷҡжӢҹзҺ°е®һпјҲVRпјүгҖҒж··еҗҲзҺ°е®һпјҲMRпјүиүәжңҜгҖҒз”ҹжҲҗиүәжңҜгҖҒеҪұеғҸиүәжңҜгҖҒиЈ…зҪ®иүәжңҜгҖҒи·ЁеӘ’д»Ӣе·Ёжһ„гҖҒaudio-visualзҺ°еңәиЎЁжј”гҖҒзӨҫдјҡжёёжҲҸиүәжңҜзӯүеӨҡз§ҚеҪўејҸзҡ„еҲӣдҪңеӘ’д»ӢгҖӮ

еұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲж‘„еҪұ-зҺӢ然пјү

жң¬ж¬Ўеұ•и§Ҳзҡ„дё»йўҳ вҖңеёҰз”өзҡ„еӯ©еӯҗвҖқпјҢзҒөж„ҹжәҗиҮӘ 1988 е№ҙзҡ„еӣҪдә§з§‘е№»з”өеҪұгҖҠйң№йӣіиҙқиҙқгҖӢгҖӮеҪұзүҮйҮҢпјҢдё»и§’иҙқиҙқеӨ©з”ҹеҸҢжүӢеёҰжңүз”өжөҒпјҢиҝҷдёӘз§ҳеҜҶиў«еҸ‘зҺ°еҗҺпјҢд»–иў«з ”з©¶йҷўеёҰиө°гҖӮжңҖз»ҲпјҢеңЁжңӢеҸӢзҡ„её®еҠ©дёӢиҙқиҙқжҲҗеҠҹйҖғеҮәпјҢиҝҳеңЁеӨ–жҳҹдәәзҡ„еҚҸеҠ©дёӢе®һзҺ°ж„ҝжңӣ вҖ”вҖ” иӨӘеҺ»и¶…иғҪеҠӣпјҢд»ҺжӯӨиҝҮдёҠдәҶжҷ®йҖҡдәәзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮдёҺз”өеҪұеҗҢжңҹпјҢй’ұеӯҰжЈ®е…Ҳз”ҹжүҖжһ„е»әзҡ„вҖңејҖж”ҫзҡ„еӨҚжқӮе·Ёзі»з»ҹвҖқ зҗҶи®әпјҢж ёеҝғжҳҜзӘҒеҮәдәәжңәеҚҸеҗҢзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјҢеҗҢж—¶жіЁйҮҚзі»з»ҹеұӮйқўзҡ„жІ»зҗҶдёҺеҜ№зӨҫдјҡзҡ„е…іжҖҖгҖӮеҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢиҝҷдёҖзҗҶи®әдҪ“зі»дёҺеҗҢдёҖж—¶жңҹзҡ„дёӯеӣҪ科幻ж–Үиүәзӣёдә’дҪңз”ЁпјҢе…ұеҗҢеЎ‘йҖ еҮәдәҶжңүеҲ«дәҺиҘҝж–№еҸҷдәӢзҡ„жҠҖжңҜеҸ‘еұ•и·Ҝеҫ„дёҺжңӘжқҘжғіиұЎгҖӮе®ғж—ўеёҰжңүжҠҖжңҜдёҺзӨҫдјҡеҚҸеҗҢжһ„е»әзҡ„зҗҶжғідё»д№үзү№иҙЁпјҢд№ҹдёәеҪ“дёӢдәәе·ҘжҷәиғҪдёҺдәәзұ»е…ұз”ҹеңәжҷҜдёӯзҡ„дјҰзҗҶжҺўи®ЁгҖҒзі»з»ҹжҗӯе»әпјҢжҸҗдҫӣдәҶе…·жңүеүҚзһ»жҖ§зҡ„жҖқжғіж”Ҝж’‘гҖӮ

еұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

еұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

еңЁеұ•и§ҲдёӯпјҢиҝҷдҪҚиә«иҙҹз”өжөҒзҡ„е°‘е№ҙиў«иөӢдәҲдәҶйҡҗе–»ж„Ҹд№үпјҢиұЎеҫҒзқҖеҪ“д»Јж•°еӯ—еҺҹдҪҸж°‘дёҺжҠҖжңҜе…ұз”ҹзҡ„зҺ°е®һеӨ„еўғгҖӮеҰӮд»ҠпјҢдәәзұ»з”ҹжқҘе°ұеғҸ вҖңеёҰз”өвҖқ дёҖиҲ¬еңЁз®—жі•дё–з•ҢйҮҢз©ҝжўӯпјҢвҖңз”өвҖқж—©е·ІиһҚе…Ҙж—ҘеёёпјҢжҲҗдёәиә«дҪ“ж„ҹзҹҘзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮд»ҺжўҒеҗҜи¶…еҜ№д№ҢжүҳйӮҰзҡ„з•…жғіпјҢеҲ°гҖҠе°ҸзҒөйҖҡжј«жёёжңӘжқҘгҖӢеұ•зҺ°зҡ„жҠҖжңҜжөӘжј«пјҢдёӯеӣҪдәәеҜ№жңӘжқҘзҡ„жһ„жғіпјҢдёҖзӣҙйғҪе’Ң вҖңз”ЁжҠҖжңҜж”№йҖ зӨҫдјҡвҖқ зҡ„ж„ҝжҷҜзҙ§еҜҶзӣёиҝһгҖӮдҪҶеҪ“дәә们иө°иҝӣйӮЈдёӘиў«еҸҚеӨҚжҸҸз»ҳзҡ„ вҖңжңӘжқҘвҖқпјҢеҚҙйҷ·е…ҘдәҶеҜ№жҠҖжңҜзҡ„ вҖңжӮ¬зҪ®еӣ°еўғвҖқпјҡд»ҺеҢәеқ—й“ҫеҲ°е…ғе®Үе®ҷпјҢд»Һ AI йқ©е‘ҪеҲ°еҗ„з§ҚиҜқиҜӯжіЎжІ«пјҢдәә们еңЁиҝҪйҖҗжҠҖжңҜиЎЁиұЎзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢж…ўж…ўеӨұеҺ»дәҶеҜ№жҠҖжңҜжң¬иҙЁзҡ„ж„ҹзҹҘиғҪеҠӣгҖӮе°ұеғҸз”өеҪұйҮҢжёҙжңӣ вҖңеҚёдёӢз”өжөҒвҖқ зҡ„иҙқиҙқдёҖж ·пјҢдәә们既еӣһдёҚеҲ°жІЎжңүзҪ‘з»ңзҡ„иҝҮеҺ»пјҢд№ҹиҝҳжІЎжүҫеҲ°дёҺжҠҖжңҜе’Ңи°җе…ұз”ҹзҡ„ж–№ејҸгҖӮ

еұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

и§ЈеҹҹдёҺеҶҚе»әеҹҹвҖ”вҖ”вҖңеҪ“е№»иӮўжҠ•дәҶиөһжҲҗзҘЁвҖқ

дҪңдёәвҖңеёҰз”өзҡ„еӯ©еӯҗвҖқдёҖд»ЈпјҢж—©е·Ід№ жғҜдәҺдёҺжңәеҷЁгҖҒз®—жі•е…ұз”ҹпјҢиҖҢз®—жі•д№ҹжёҗжёҗжҲҗдёәж„ҹзҹҘзҡ„延伸пјҢд»Һжҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠд»Јжӣҝдәә们еңЁиҷҡжӢҹдё–з•Ңдёӯз•…жёёпјҢжҲҗдёәдәәзұ»зҡ„вҖңе№»иӮўвҖқгҖӮе№»иӮўжҢҮзҡ„еҺҹжҳҜйғЁеҲҶиӮўдҪ“пјҲеҰӮжүӢиҮӮгҖҒи…ҝпјүиў«жҲӘиӮўеҗҺпјҢжӮЈиҖ…д»ҚиғҪжё…жҷ°ж„ҹи§үеҲ°иҜҘиӮўдҪ“еӯҳеңЁзҡ„зҺ°иұЎпјҢеёёдјҙйҡҸз–јз—ӣгҖҒйә»жңЁжҲ–з—’зӯүејӮеёёж„ҹи§үгҖӮиҝҷдёӘзҺ°иұЎзҡ„ж ёеҝғеңЁдәҺеӨ§и„‘еҜ№иә«дҪ“зҡ„ вҖңи®ӨзҹҘи®°еҝҶвҖқгҖӮеҚідҪҝиӮўдҪ“зү©зҗҶдёҠе·ІдёҚеӯҳеңЁпјҢеӨ§и„‘дёӯиҙҹиҙЈж„ҹзҹҘе’ҢжҺ§еҲ¶иҜҘиӮўдҪ“зҡ„зҘһз»ҸеҢәеҹҹ并жңӘз«ӢеҲ»еҒңжӯўе·ҘдҪңпјҢд»Қдјҡеҗ‘иә«дҪ“еҸ‘йҖҒжҲ–жҺҘ收дҝЎеҸ·пјҢд»ҺиҖҢдә§з”ҹвҖңиӮўдҪ“иҝҳеңЁвҖқзҡ„й”ҷи§үгҖӮдёҚеҫ—дёҚжүҝи®ӨпјҢжҠҖжңҜзҡ„иҝӣжӯҘжӯЈеңЁйҮҚеЎ‘дәәзұ»ж„ҹзҹҘпјҢжҲҗдёәдәәд»¬д№ д»Ҙдёәеёёзҡ„вҖңе№»иӮўвҖқгҖӮ

жӯӨж¬Ўеұ•и§Ҳзҡ„第дёҖеҚ•е…ғд»ҘвҖңжҲ‘зҡ„е№»иӮўжҠ•дәҶиөһжҲҗзҘЁвҖқдёәйўҳзӣ®пјҢе°Ҷз®—жі•еёҰз»ҷдәә们жҪң移й»ҳеҢ–зҡ„и¶…йӘҢж„ҹеҸ—и§ҶдёәвҖңе№»иӮўвҖқпјҢиҖҢвҖңиөһжҲҗзҘЁвҖқжҰӮеҝөеҲҷеҹәдәҺдәәзұ»йў‘з№Ғдҫқйҷ„дәҺз®—жі•зҡ„йҖҹеәҰпјҢдҪҝеҫ—з®—жі•еӨ§йғЁеҲҶж—¶еҖҷдјҡе…ҲдәәдёҖжӯҘеҶіж–ӯдҝЎжҒҜгҖӮиҷҪжҳҜдәәиөӢдәҲе…¶вҖңиөһжҲҗзҘЁвҖқзҡ„жқғеҠӣпјҢдҪҶжӯӨй—ҙеҸҲе……ж»ЎзқҖзҹӣзӣҫж„ҹгҖӮиҝҷеҪ’е’ҺдәҺдәәзұ»жҖ»жҳҜеҜ№дё–з•Ңе……ж»ЎеҸҜжҺ§ж„ҹпјҢиҖҢжҠҖжңҜиҝӣжӯҘдҪҝеҫ—е…¶дёҺжҠҖжңҜзҡ„е…ізі»еҸ‘з”ҹи§ЈеҹҹпјҢдәәзұ»жҺҢжҺ§ж„ҹйҖҗжёҗеҸ‘з”ҹи„ұзҰ»пјҢж–°дё–з•ҢжӣҙйңҖиҰҒз ”з©¶зҡ„жҳҜеҰӮдҪ•е»әз«ӢдёҺз®—жі•е…ұз”ҹзҡ„ж–°зҡ„вҖңеҹҹвҖқгҖӮеҫ·еӢ’е…№ж—©еңЁгҖҠжёёжҲҸдҪ“йӘҢпјҡи§ЈеҹҹдёҺеҶҚе»әеҹҹгҖӢдёӯжҸҗеҲ°вҖңеҪ“жҲ‘们жҠҠжёёжҲҸзҺ©зҡ„и¶ҠжқҘи¶ҠеЁҙзҶҹж—¶пјҢжҲ‘们е°ұж”№йҖ дәҶиҮӘиә«гҖӮеңЁжёёжҲҸдёӯеҢ–иә«зҡ„еҚҮзә§еҸҚжҳ еҮәжёёжҲҸиҖ…зҡ„жҠҖиғҪдёҠеҚҮвҖ”вҖ”еңЁиҝҷдёҖиҝҮзЁӢдёӯпјҢдәәзҡ„зҹҘиҜҶе’Ңдё“й•ҝеҫ—еҲ°дәҶжҸҗй«ҳгҖӮиҝҷеҸҜд»Ҙиў«и§ҶдёәеҶ…еңЁдәҺи®Ўз®—жңәжёёжҲҸд№Ӣдёӯзҡ„жёёжҲҸиҖ…зҡ„дёҖз§Қи§ЈеҹҹеҪўејҸвҖқгҖӮдәәзұ»е·Із»Ҹиў«вҖңе№»иӮўвҖқи§ЈеҹҹпјҢиҖҢе»әеҹҹжҳҜжҲ‘们еә”иҜҘйҮҚи§Ҷдё”ж·ұжҖқзҡ„й—®йўҳгҖӮ

вҖңжҲ‘зҡ„е№»иӮўжҠ•дәҶиөһжҲҗзҘЁвҖқеҚ•е…ғзҺ°еңә пјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

第дёҖеҚ•е…ғдёӯпјҢеҫҲеӨҡдҪңе“Ғд№ҹдҪ“зҺ°дәҶиүәжңҜ家们关дәҺвҖңиөһжҲҗзҘЁвҖқзҡ„й—®йўҳе’ҢеҜ№вҖңеҶҚе»әеҹҹвҖқжЁЎејҸзҡ„жҖқиҖғгҖӮдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўејҖж”ҫеӘ’дҪ“зі»еӯҰз”ҹеҲӣдҪңзҡ„вҖңзӨҫдјҡжёёжҲҸвҖқзі»еҲ—дҪңе“ҒеҪ“дёӯпјҢгҖҠдҪ д»ҳе®қгҖӢд»Ҙй»‘иүІе№Ҫй»ҳзҡ„ж–№ејҸеҸҚжҖқAIжү«и„ёж”Ҝд»ҳжҠҖжңҜеңЁзҺ°е®һеҪ“дёӯзҡ„й—®йўҳпјҢжёёжҲҸдёӯпјҢдҪ жү®жј”дёҖдёӘеҮҶеӨҮеҲ©з”ЁиҮӘеҠ©з»“иҙҰжңәзҡ„жү«и„ёж”Ҝд»ҳеҠҹиғҪйҖғеҚ•зҡ„йЎҫе®ўпјҢйҖҡиҝҮеӨ§еҸ«дёҺиәІйҒҝпјҢзңӢеҮҶж—¶жңәпјҢеҗёеј•иә«еҗҺж— иҫңзҡ„и·ҜдәәиҪ¬еӨҙпјҢи®©taдёәдҪ еҲ·и„ёд№°еҚ•гҖӮдҪңиҖ…йҖҡиҝҮиҝҷ件дҪңе“ҒйҮҚж–°е”ӨйҶ’вҖңжү«и„ёвҖқж—ҘеёёжҖ§жүҖйҡҗеҗ«зҡ„йЈҺйҷ©гҖӮеҪ“жңәеҷЁжҖ»жҳҜе…ҲдҪ дёҖжӯҘжҠ•еҮәвҖңиөһжҲҗзҘЁвҖқж—¶пјҢжҳҜеҗҰж„Ҹе‘ізқҖдёӘдҪ“жӯЈжҝ’дёҙеӨұжҺ§пјҹ

йҳҡжў“иҸЎпјҢжқҺе§қйң–пјҢйҮ‘е“Іж–° гҖҠдҪ д»ҳе®қгҖӢпјҲж‘„еҪұ-зҺӢ然пјү

йҳҝж №е»·иүәжңҜ家дҝқжӢүВ·еҠ еҹғеЎ”иҜәВ·йҳҝиҝӘзҡ„дҪңе“ҒгҖҠз“ңзәіе…Ӣе…Ӣж–ҜгҖӢд»ҺжҠҖжңҜзҡ„жӮ–и®әзҡ„и§’еәҰеҮәеҸ‘пјҢжҸҗеҮәдәә们еҸ‘жҳҺжңәеҷЁжң¬жҳҜдёәдәҶ вҖңи§Јж”ҫвҖқ иҮӘе·ұпјҢеҚіеҫҒжңҚиҮӘ然гҖҒеҮҸе°‘дәәеҠӣгҖӮдҪҶжңәеҷЁжң¬иҙЁжҳҜ вҖңеҘҙйҡ¶вҖқпјҢиҝҳдјҡеҲ¶йҖ жӣҙеӨҡ вҖңеҘҙйҡ¶вҖқвҖ”вҖ”жҜ”еҰӮи®©е…¶д»–дәӢзү©иў«ж”Ҝй…ҚгҖӮиҝҷз§Қйқ вҖңеҘҙеҪ№д»–иҖ…вҖқ иҺ·еҫ—зҡ„иҮӘз”ұпјҢ并дёҚжҳҜзңҹжӯЈзҡ„иҮӘз”ұгҖӮдәҺжҳҜпјҢд»–д»ҺеҺҶеҸІдәӢ件дёҺеҪ“дёӢиҝӣиЎҢе‘јеә”пјҡ200 е№ҙеүҚпјҢеҘҙйҡ¶гҖҒеҺҹдҪҸж°‘зӯү вҖңиў«еҘҙеҪ№иҖ…вҖқ зҝ»и¶Ҡе®ү第ж–Ҝеұұи„үпјҢдёәжӢүдёҒзҫҺжҙІдәүеҸ–иҮӘз”ұпјӣзҺ°еңЁпјҢдёҖеҸ°еҸ« вҖңз“ңзәіе…Ӣе…Ӣж–ҜвҖқ зҡ„жңәеҷЁдәәйҮҚиө°иҝҷжқЎи·ҜпјҢиҝҪй—®еҪ“дёӢ вҖңи§Јж”ҫвҖқ зҡ„ж„Ҹд№ү вҖ”вҖ” е°Өе…¶жҳҜжҠҖжңҜиғҪдёәең°зҗғе’Ңдәәзұ»еёҰжқҘжҖҺж ·зҡ„и§Јж”ҫгҖӮдҪңе“ҒдёӯпјҢжңәеҷЁдәәдёҚжҳҜзӢ¬иҮӘиЎҢеҠЁпјҢиҖҢжҳҜе’ҢиүәжңҜ家гҖҒе·ҘзЁӢеёҲгҖҒеҪ“ең°йӘЎеӨ«гҖҒйӘЎй©¬дёҖиө·пјҢејәи°ғ вҖңеҚҸдҪңвҖқ иҖҢйқһ вҖңжңәеҷЁдё»еҜјвҖқпјҢдёәдәәзұ»дёҺвҖңе№»иӮўвҖқзҡ„еҶҚе»әеҹҹпјҢжҸҗдҫӣдәҶж–°зҡ„жҖқи·ҜгҖӮ

дҝқжӢүВ·йҳҝиҝӘпјҲйҳҝж №е»·пјү гҖҠз“ңзәіе…Ӣе…Ӣж–ҜгҖӢпјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

иҚ’иҜһдёҺи§Јжһ„вҖ”вҖ”вҖңдё°йҘ¶еҚідёҖеҲҮвҖқ

еҪ“дәә们иҝӣе…ҘдәҶдёҖдёӘе·ЁеһӢеұ•жј”иЈ…зҪ®пјҢ并иҺ«еҗҚжҲҗдёәдәҶе…¶еү§еңәзҡ„дёҙж—¶жј”е‘ҳпјҢеңЁдёҚж–ӯеҸҳеҢ–зҡ„иҝҪе…үзҒҜдёӢпјҢеү§зӣ®жӮ„然еҸ‘з”ҹпјҢеҸҲжҲӣ然иҖҢжӯўгҖӮжј”е‘ҳеҸҜд»ҘиҪ®жҚўдёәд»»дҪ•и§Ӯдј—пјҢжүҖжңүдәәдјҡеӣ жҺўзҙўиҜҘз©әй—ҙзҡ„з»ҶиҠӮиҖҢеҸ‘з”ҹзқҖиӮўдҪ“дёҠзҡ„еҸҳеҢ–пјҢз”ҹеҠЁиҖҢеҚіж—¶гҖӮеңЁжІ№зҪҗиүәжңҜдёӯеҝғTйҰҶпјҢвҖңеёҰз”өзҡ„еӯ©еӯҗвҖқеұ•и§Ҳ第дәҢеҚ•е…ғвҖңдё°йҘ¶еҚідёҖеҲҮ-иҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§еңәжҷҜйӣҶвҖқжӯЈеңЁејҖжј”......иҜҘжқҝеқ—д»ҘиҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§дёәдҪңе“ҒеңәжҷҜеәҸеҲ—пјҢ并用еёҢи…Ҡ24дёӘеӯ—жҜҚдёәдҪңе“Ғжһ„жҲҗж•°еҲ—пјҢз”Ёи§Ҷи§үе‘ҲзҺ°дәәзұ»еӣ°еўғзҡ„жәҗжөҒгҖӮ

вҖңдё°йҘ¶еҚідёҖеҲҮвҖқеұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲж‘„еҪұ-зҺӢ然пјү

вҖңдё°йҘ¶вҖқдёҖиҜҚпјҢжәҗдәҺвҖңдё°йҘ¶и®®зЁӢвҖқпјҡз”ұгҖҠеӨ§иҘҝжҙӢжңҲеҲҠгҖӢзҡ„еҫ·йҮҢе…Ӣгғ»жұӨжҷ®жЈ®еңЁе…¶ 2022 е№ҙеҸ‘иЎЁзҡ„ж–Үз« гҖҠи§ЈеҶізҫҺеӣҪжүҖжңүй—®йўҳзҡ„з®ҖеҚ•и®ЎеҲ’гҖӢдёӯйҰ–ж¬ЎжҸҗеҮәгҖӮжӯӨеҗҺпјҢжұӨжҷ®жЈ®дёҺгҖҠзәҪзәҰж—¶жҠҘгҖӢзҡ„еҹғе…№жӢүгғ»е…ӢиҺұеӣ еҗҲдҪңпјҢеңЁд»–们 2025 е№ҙеҮәзүҲзҡ„и‘—дҪңгҖҠдё°йҘ¶гҖӢдёӯеҜ№жӯӨзҗҶеҝөиҝӣиЎҢдәҶжӣҙж·ұе…Ҙзҡ„йҳҗиҝ°пјҡйҖҡиҝҮзі»з»ҹжҖ§ж”№йқ©пјҢи§ЈеҶіеҪ“д»ЈзӨҫдјҡйқўдёҙзҡ„жҷ®йҒҚжҖ§зЁҖзјәй—®йўҳпјҢж ёеҝғеңЁдәҺйҖҡиҝҮеҲӣйҖ жӣҙеӨҡжқҘи§ЈеҶій—®йўҳпјҢеҢ…жӢ¬е»әи®ҫжӣҙеӨҡдҪҸжҲҝгҖҒеҸ‘еұ•жӣҙеӨҡжё…жҙҒиғҪжәҗзӯүпјҢејәи°ғзӣ‘з®Ўж”№йқ©е’ҢжҲҳз•ҘжҖ§е…¬е…ұжҲ–з§ҒдәәжҠ•иө„гҖӮзӯ–еұ•еӣўйҳҹе°ҶвҖңдё°йҘ¶вҖқжҰӮеҝөеә”з”ЁдәҺиҝҷдёӘе·Ёжһ„иЈ…зҪ®жҳҜеҚҒеҲҶиҙҙеҲҮзҡ„пјҢ24еңәеү§зӣ®е……ж–ҘзқҖдёҚеҗҢзҡ„з»ҶиҠӮпјҢжһ„йҖ еҮәжһҒдёәдё°ж»Ўзҡ„зҺ°еңәпјҢд»Ҙе°ӨеҘҲж–Ҝеә“зҡ„гҖҠжӨ…еӯҗгҖӢдёәдҫӢпјҢиҝҷжҳҜиҝӣе…ҘTзҪҗзҡ„第дёҖ件еү§зӣ®еңәжҷҜпјҢеҺҹеү§дҪңеҲӣдҪңдәҺдәҢжҲҳеҗҺпјҢеү§дёӯ вҖңиҖҒеӨҙиҖҒеӨӘйӮҖиҜ·ж— еҪўе®ўдәәвҖқ зҡ„иҚ’иҜһиЎҢдёәпјҢжӯЈжҳҜеҜ№жҲҳдәүеҗҺдәәзұ» вҖңжёҙжңӣдәӨжөҒеҚҙж— жі•зңҹжӯЈжІҹйҖҡвҖқ зҡ„з”ҹеӯҳзҠ¶жҖҒзҡ„жҳ е°„ гҖӮеӣўйҳҹе°ҶеҺҹдҪңиҝӣиЎҢи§Јжһ„йҮҚ组并д»ҘеӨёеј йҘұж»Ўзҡ„ж–№ејҸе‘ҲзҺ°гҖӮзҺ°еңәеңЁеӨ§жҘјйЎ¶еұӮпјҢе Ҷж»ЎдәҶж··д№ұдё”еҜҶеҜҶйә»йә»зҡ„жӨ…еӯҗпјҢзҒҜе…үйҳҙеҶ·пјҢе……ж»ЎеҜӮеҜҘд№Ӣж„ҹгҖӮ

вҖңдё°йҘ¶еҚідёҖеҲҮвҖқеұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲж‘„еҪұ-зҺӢ然пјү

йҷӨиҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§еӨ–пјҢи§Јжһ„дё»д№үдәҰеә”зәіе…Ҙжң¬жқҝеқ—иҝӣиЎҢеҗҢжӯҘжҺўи®ЁпјҢе…¶еҺҹеӣ жҳҜи§Јжһ„дё»д№үдёҺиҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§еҗҢдёә20дё–зәӘиҘҝж–№жҖқжғідёҺиүәжңҜйўҶеҹҹзҡ„дёӨеӨ§йҮҚиҰҒжҪ®жөҒпјҢеүҚиҖ…жҳҜж·ұеҲ»еҪұе“Қдәәж–ҮзӨҫ科зҡ„е“ІеӯҰжҖқжҪ®пјҢеҗҺиҖ…жҳҜжҲҸеү§иҲһеҸ°дёҠйў иҰҶдј з»ҹзҡ„иүәжңҜжөҒжҙҫгҖӮдәҢиҖ…иҷҪеҲҶеұһдёҚеҗҢйўҶеҹҹпјҢеҚҙе…ұдә«еҜ№дј з»ҹ秩еәҸзҡ„иҙЁз–‘зІҫзҘһпјҢеңЁж—¶д»ЈиғҢжҷҜгҖҒжҖқжғіеҶ…ж ёдёҺиүәжңҜе®һи·өдёҠеӯҳеңЁзҙ§еҜҶе…іиҒ”гҖӮ

еұ•и§ҲзҺ°еңәпјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

иҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§жҳҜеҜ№дәҢжҲҳеҗҺдәәзұ»з”ҹеӯҳеӣ°еўғзҡ„иүәжңҜеӣһеә”пјҢеҸ—еӯҳеңЁдё»д№үе“ІеӯҰеҪұе“ҚпјҢе°Өе…¶жҳҜиҗЁзү№ вҖңеӯҳеңЁе…ҲдәҺжң¬иҙЁвҖқгҖҒеҠ зјӘ вҖңдәәз”ҹиҚ’иҜһвҖқ зҡ„и§ӮзӮ№пјҢдёәиҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§жҸҗдҫӣдәҶжҖқжғіеҶ…ж ёпјҢе…¶ж ёеҝғжҳҜз”Ё вҖңеҸҚдј з»ҹвҖқ зҡ„жҲҸеү§еҪўејҸпјҢеұ•зҺ°дё–з•Ңзҡ„иҚ’иҜһжң¬иҙЁдёҺдәәзұ»еҜ№ж„Ҹд№үзҡ„иҝҪеҜ»еӣ°еўғгҖӮдҪҶдёҺеӯҳеңЁдё»д№үжҲҸеү§дёҚеҗҢпјҢе®ғдёҚйҖҡиҝҮеҸ°иҜҚзӣҙжҺҘиҜҙзҗҶпјҢиҖҢжҳҜз”ЁиҲһеҸ°еҪўејҸ вҖңзӣҙи§Ӯе‘ҲзҺ°вҖқ иҚ’иҜһгҖӮе…¶дёӯиҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§зҡ„е·…еі°д№ӢдҪңд№ӢдёҖгҖҠзӯүеҫ…жҲҲеӨҡгҖӢиҝ‘д№Һе®ҢзҫҺзҡ„иЎЁиҫҫдәҶиҝҷдёҖжҰӮеҝөгҖӮзҲұе°”е…°еү§дҪң家еЎһзјӘе°”гғ»иҙқе…Ӣзү№еҲӣдҪңпјҢе…Ёеү§д»Ҙ вҖңж— еү§жғ…гҖҒж— еҶІзӘҒгҖҒж— ж„Ҹд№үвҖқ зҡ„еҸҚдј з»ҹеҪўејҸпјҢеұ•зҺ°дәҶдәәзұ»еңЁиҚ’иҜһдё–з•ҢдёӯиҝҪеҜ»ж„Ҹд№үеҚҙеҫ’еҠіж— еҠҹзҡ„з”ҹеӯҳеӣ°еўғгҖӮеұ•и§ҲзҺ°еңәжңҖдёәзӘҒеҮәзҡ„жҳҜдёҖдёӘз©ҝзқҖзҺ°д»ЈжңҚиЈ…зҡ„з”·еӯ©жңӣеҗ‘еӨ©з©әпјҢд»ҝдҪӣеңЁзӯүеҫ…д»Җд№ҲпјҢиҝҷжӯЈжҳҜTзҪҗеұ•еңәзҡ„24дёӘеү§зӣ®д№ӢдёҖгҖҠзӯүеҫ…жҲҲеӨҡгҖӢгҖӮдёҺеұ•и§Ҳдё»йўҳвҖңеёҰз”өзҡ„еӯ©еӯҗвҖқйҒҘзӣёе‘јеә”пјҢиҝҷдәӣз”ҹжқҘеёҰвҖңз”өвҖқзҡ„еӯ©еӯҗ们иҜҘеҰӮдҪ•йқўеҜ№е№Ӯж¬Ўж–№еўһй•ҝзҡ„жңӘжқҘ科жҠҖдёҺйҮҚйҮҚжҢ‘жҲҳпјҹзӯ”жЎҲж— дәәзҹҘжҷ“гҖӮ

вҖңдё°йҘ¶еҚідёҖеҲҮвҖқеұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲж‘„еҪұ-зҺӢ然пјү

и§Јжһ„дё»д№үжҳҜ 20 дё–зәӘ 60 е№ҙд»Је…ҙиө·дәҺжі•еӣҪзҡ„е“ІеӯҰжөҒжҙҫпјҢд»Ҙеҫ·йҮҢиҫҫгҖҒзҪ—е…°гғ»е·ҙзү№зӯүеӯҰиҖ…дёәд»ЈиЎЁпјҢж ёеҝғжҳҜеҜ№ вҖңзЎ®е®ҡжҖ§вҖқ е’Ң вҖңдёӯеҝғ秩еәҸвҖқ зҡ„еҪ»еә•жӢҶи§ЈгҖӮе…¶зӣ®ж Ү并йқһе»әз«Ӣж–°зҡ„秩еәҸпјҢиҖҢжҳҜйҖҡиҝҮеҲҶжһҗж–Үжң¬гҖҒиҜӯиЁҖжҲ–ж–ҮеҢ–зҺ°иұЎпјҢжҡҙйңІе…¶еҶ…еңЁзҡ„зҹӣзӣҫгҖҒиЈӮйҡҷдёҺдёҚзЎ®е®ҡжҖ§пјҢиҜҒжҳҺ вҖңж„Ҹд№үж°ёиҝңжҳҜејҖж”ҫзҡ„гҖҒеӨҡе…ғзҡ„пјҢдёҚеӯҳеңЁе”ҜдёҖжӯЈзЎ®зҡ„и§ЈиҜ»вҖқгҖӮеңЁж•ҙдёӘTзҪҗеү§еңәеҪ“дёӯпјҢз”ҡиҮіиҝһдҪңе“Ғзҡ„еҪўжҖҒд№ҹ并йқһе”ҜдёҖзЎ®е®ҡзҡ„пјҢзӯ–еұ•дәәзүҹжЈ®и®ӨдёәпјҢи§Ӯдј—еӣ жҜҸдёҖдёӘе°Ҹеү§зӣ®еҒңз•ҷгҖҒз ”з©¶зҡ„е§ҝжҖҒдәҰжҳҜдҪңе“ҒжөҒеҠЁзҡ„е‘ҲзҺ°еҪўејҸгҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңжҲ‘е·ІеңЁеңәйҰҶдёӯе‘ҶдәҶдёҖж•ҙеӨ©пјҢжҜҸдёҖдҪҚи§Ӯдј—дёҚж–ӯеҸҳжҚўзҡ„дҪҚзҪ®гҖҒеҠЁжҖҒйғҪеӨӘзІҫеҪ©дәҶгҖӮиЈ…зҪ®е®ҢжҲҗзҡ„зһ¬й—ҙдёҚжҳҜз»“жқҹпјҢиҖҢжҳҜеҸҰдёҖ件еҲӣдҪңзҡ„ејҖе§Ӣ......вҖқе°Ҷи§Ӯдј—зҡ„дёҚзЎ®е®ҡдёҺеҸҳеҢ–дҪңдёәдҪңе“Ғзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§ҚеӨҡз»ҙеәҰзҡ„иҚ’иҜһгҖӮ

вҖңдё°йҘ¶еҚідёҖеҲҮвҖқеұ•и§ҲзҺ°еңә пјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

з”ҹзү©еӣҫеғҸвҖ”вҖ”вҖңжҳҹзҗғиө«е…№вҖқдёҺвҖңйў‘й—Әзҡ„еҸІй—ҙвҖқ

жІ№зҪҗдёӯеҝғзҡ„QзҪҗеҗҢж—¶е®№зәідәҶ第дёүгҖҒеӣӣеҚ•е…ғвҖ”вҖ”вҖңжҳҹзҗғиө«е…№вҖқдёҺвҖңйў‘й—Әзҡ„еҸІй—ҙвҖқдёӨдёӘжқҝеқ—гҖӮиҝҷдёӨдёӘжқҝеқ—йҖҡиҝҮзұіжӯҮе°”зҡ„вҖңз”ҹзү©еӣҫеғҸвҖқиҝӣиЎҢеҗҲ并解иҜ»пјҢ并йқһжҢҮиҝҷдёӨиҖ…жҜ«ж— еҢәеҲ«пјҢеүҚиҖ…ж„ҸеңЁеҜ»жұӮжҠҖжңҜж—¶д»ЈдёӢзҡ„дәәзұ»гҖҒжҠҖжңҜгҖҒжҳҹзҗғдёүиҖ…зҡ„и°ғйў‘еҸҜиғҪпјҢеҗҺиҖ…еҲҷжҳҜд»ҺжҜҸдёҖд»ЈдәәеңЁжғіиұЎзҡ„жңӘжқҘеҮәеҸ‘пјҢд»ҺвҖңиҝҮеҫҖжңӘжқҘвҖқзҡ„еӨҚи°ғеӣһе“ҚдёӯиҜ•еӣҫеҜ»еҫ—зңҹжӯЈзҡ„вҖңзӯ”жЎҲвҖқгҖӮдёҺеүҚдёӨеҚ•е…ғдёҚеҗҢзҡ„жҳҜпјҢдёүгҖҒеӣӣеҚ•е…ғйғҪеӨ§йҮҸиҝҗз”ЁеӣҫеғҸеӨ„зҗҶе‘ҲзҺ°пјҢдҪҝи§Ӯдј—д»ҺејәзғҲдәӨдә’ж„ҹеӣһеҪ’еҲ°и§ӮзңӢиҖ…и§Ҷи§’пјҢйҖҡиҝҮеҗ„з§ҚеӣҫеғҸпјҢжҚ•иҺ·е…ідәҺж•°еӯ—дёҺж—¶й—ҙз»ҙеәҰзҡ„жҖқиҖғгҖӮиҖҢзұіжӯҮе°”зҡ„вҖңз”ҹзү©еӣҫеғҸвҖқзҗҶи®әејәи°ғеӣҫеғҸдёҺжҠҖжңҜгҖҒз”ҹе‘Ҫе…ұз”ҹжҖ§пјҢжҒ°еҘҪиғҪдёІиҒ”вҖңжҳҹзҗғиө«е…№вҖқзҡ„вҖңжҠҖжңҜ - жҳҹзҗғи°ғйў‘вҖқдёҺвҖңйў‘й—Әзҡ„еҸІй—ҙвҖқзҡ„вҖңж—¶й—ҙ - еӣҫеғҸеӨҚи°ғвҖқжҰӮеҝөпјҢдәҢиҖ…еқҮйҖҡиҝҮжҠҖжңҜеҢ–еӣҫеғҸжүҝиҪҪз”ҹе‘Ҫж„ҹзҹҘдёҺеҺҶеҸІи®°еҝҶпјҢд№ҹз¬ҰеҗҲвҖңз”ҹзү©еӣҫеғҸвҖқеҜ№вҖңеӣҫеғҸз”ҹе‘ҪеҠӣвҖқзҡ„ж ёеҝғи®әиҝ°гҖӮ

вҖңйў‘й—Әзҡ„еҸІй—ҙвҖқеұ•и§ҲзҺ°еңәпјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

вҖңжҳҹзҗғиө«е…№вҖқеұ•и§ҲзҺ°еңәпјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

дёҖзӣҙд»ҘжқҘпјҢеӣҫеғҸеӯҰжҳҜдёҖз§ҚеҜ№иүәжңҜдё»йўҳе’ҢиұЎеҫҒж„Ҹд№үиҝӣиЎҢи§ЈйҮҠе’ҢеҲҶзұ»зҡ„еӯҰй—®пјҢеҚівҖңеӣҫеғҸзҡ„科еӯҰвҖқгҖӮдёҺеӣҫеғҸеӯҰйӣҶеӨ§жҲҗиҖ…жҪҳиҜәеӨ«ж–ҜеҹәдёҚеҗҢзҡ„жҳҜпјҢеҪ“д»ЈеӣҫеғҸеӯҰ家зұіжӯҮе°”е°ҶеӣҫеғҸз ”з©¶д»ҺиүәжңҜеҸІзҡ„иұЎзүҷеЎ”дёӯеёҰеҮәпјҢжҸҗеҖЎе®Ўи§ҶжҲ‘们дёҺжүҖжңүеӣҫеғҸе…ұеӨ„зҡ„иҝҷдёӘдё–з•ҢпјҢжҢҮеҮәвҖңи§Ҷи§үжҖ§вҖқе·Із»ҸжҲҗдёәдёҖдёӘж— жі•еӣһйҒҝзҡ„ж ёеҝғй—®йўҳпјҢжҳҜи·Ёи¶ҠдёҚеҗҢеӯҰ科зҡ„з„ҰзӮ№е’Ңз„Ұиҷ‘жқҘжәҗгҖӮеҺ»зҗҶи§ЈеӣҫеғҸж— еӨ„дёҚеңЁзҡ„еҠӣйҮҸпјҢиҖҢдёҚжҳҜеҰӮдҪ•вҖңи§Јз ҒвҖқдёҖе№…з”»зҡ„йҡҗи—ҸдҝЎжҒҜгҖӮвҖңжҳҹзҗғиө«е…№вҖқеҚ•е…ғпјҢиүәжңҜ家жӯҰеӯҗжқЁзҡ„з”ЁAIз”ҹжҲҗзҡ„гҖҠйёҪеӯҗдј еҘҮгҖӢд»Һзҷҫе№ҙеҗҺ科еӯҰ家们еҜ№йёҪеӯҗдј дҝЎзҡ„иҖғеҸӨз•…жғіеҮәеҸ‘пјҢиҝӣиЎҢе…ідәҺйёҪеӯҗзҡ„еӨҡйҮҚи§’иүІжҺЁжј”гҖӮеҠЁз”»дёӯжҳҺжҳҫзҡ„AIз—•иҝ№жӯЈеҰӮзұіжӯҮе°”вҖңеӣҫеғҸеӯҰ3.0вҖқйҳ¶ж®өзҡ„вҖңз”ҹзү©еӣҫеғҸвҖқзҗҶи®әдёӯжүҖеҸҷиҝ°зҡ„йӮЈж ·пјҢд»–и®ӨдёәзҺ°д»Јж•°з Ғж‘„еҪұзҡ„жҠҖжңҜдҝқз•ҷдәҶеӣҫеғҸеҺҹеҲқзҡ„DNAзј–з ҒпјҢиҖҢеӨұзңҹзҡ„еӣҫеғҸжҳҜдәәдёәж“ҚдҪңж—¶еҮәзҺ°зҡ„жңүж„ҸжүӯжӣІгҖӮиҝҷдёҺжң¬йӣ…жҳҺжүҖиҜҙж—©жңҹж‘„еҪұз…§зүҮеӣҫеғҸдә§з”ҹзҡ„зү№е®ҡ"е…үжҷ•"дёҚи°ӢиҖҢеҗҲгҖӮж•°з ҒеӨҚеҲ¶дҪҝеҫ—еӣҫзүҮйҮҢзҡ„з”ҹзү©иҷҪ然и„ұзҰ»дәҶеҺҹеҲқзҡ„вҖңе…үжҷ•вҖқпјҢдҪҶжүҖжҗәеёҰзҡ„йҒ—дј еҜҶз Ғ并жңӘж”№еҸҳпјҢеңЁжҹҗз§Қж„Ҹд№үдёҠжҲҗдёәж–°зҡ„вҖңе…үжҷ•вҖқгҖӮдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўе®һйӘҢиүәжңҜзі»йӣҶдҪ“еҲӣдҪңзҡ„гҖҠз©ҝи¶Ҡдәәзұ»зәӘгҖӢиҝҷ件дҪңе“ҒпјҢе°ҶеҚғзҰ§е№ҙж—¶д»Јдәә们еҜ№жңӘжқҘзҡ„жғіиұЎжүҖеҪўжҲҗзҡ„еӣҫеғҸиҝӣиЎҢеҶҚзј–иҫ‘пјҢеҪўжҲҗж—¶й—ҙдёҺеҺҶеҸІзҡ„з©ҝжўӯж„ҹгҖӮжӯЈеҰӮзұіжӯҮе°”жүҖиЁҖпјҡвҖңдёҖдёӘвҖҳеҶҚйҖ зү©вҖҷеҺҹеҲҷдёҠжқҘиҜҙпјҢиҝҷдёӘвҖҳеҶҚйҖ зү©вҖҷиҝҳеҸҜд»ҘдёҚж–ӯеҶҚйҖ е…¶иҮӘиә«......еӣҫеғҸзҡ„з”ҹе‘Ҫиҫ№з•ҢиҝҳиҝңиҝңжңӘиў«еҲ’е®ҡвҖқгҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢеңЁиҝҷдёӘдёҚж–ӯз”ҹй•ҝзҡ„жҠҖжңҜдәӢжҖҒдёӢпјҢзұіжӯҮе°”зҡ„вҖңз”ҹзү©еӣҫеғҸвҖқе°ҶеҶҚж¬Ўе……ж»Ўз”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮ

жӯҰеӯҗжқЁгҖҠйёҪеӯҗдј еҘҮ-гҖҲйҳҝеҠ е°”еЎ”гҖүд№ӢеҗҺ100е№ҙеҸ‘з”ҹзҡ„дёҖдәӣж•…дәӢгҖӢпјҲж‘„еҪұ-зҺӢ然пјү

дёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўе®һйӘҢиүәжңҜзі»йӣҶдҪ“еҲӣдҪңгҖҠз©ҝи¶Ҡдәәзұ»зәӘгҖӢпјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

йҷӨдёҠиҝ°еӣӣдёӘеҚ•е…ғеӨ–пјҢжң¬ж¬Ўеұ•и§ҲеҗҢжңҹдёҫиЎҢзҡ„дёӨеӨ§и®әеқӣиҝӣдёҖжӯҘжӢ“еұ•дәҶиүәжңҜиҠӮзҡ„жҖқиҫЁзәөж·ұгҖӮ第еҚҒеұҠзҪ‘з»ңзӨҫдјҡе№ҙдјҡеңЁеұ•и§ҲејҖ幕еҗҢжңҹдёҫиЎҢпјҢд»ҘвҖңдә’иҒ”зҪ‘д№Ӣз»ҲпјҹвҖқдёәдё»йўҳпјҢе®Ўй—®ж•°еӯ—秩еәҸзҡ„еҸҳиҝҒвҖ”вҖ”еҪ“ејҖж”ҫеҚҸи®®иў«й»‘з®ұеҢ–зҡ„жЁЎеһӢз•ҢйқўеҸ–д»ЈпјҢдәәзұ»зҹҘиҜҶжӯЈиў«зј–зәӮдёәеҸҜз§ҹз”Ёзҡ„вҖңжЁЎеһӢиө„жң¬вҖқпјӣ第дә”еұҠж„ҹеҸ—еҠӣи®әеқӣе°ҶдәҺжң¬жңҲ25ж—ҘеңЁжқӯе·һеҸ¬ејҖпјҢд»ҘвҖңдәәзұ»з«Ҙе№ҙвҖқдёәеҲҮе…ҘзӮ№пјҢжҺўи®ЁAIдҪңдёәвҖңжңӘжҲҗзҶҹзҡ„жҷәиғҪвҖқеҰӮдҪ•жҳ з…§дәәзұ»иҮӘиә«зҡ„зү№иҙЁдёҺеұҖйҷҗгҖӮ

еұ•и§ҲзҺ°еңәпјҲдё»еҠһж–№жҸҗдҫӣпјү

еұ•и§Ҳе°ҶжҢҒз»ӯиҮі10жңҲ30ж—ҘгҖӮеңЁиҝҷдёӘиў«жҠҖжңҜдёҺж•°жҚ®ж·ұеҲ»еЎ‘йҖ зҡ„ж—¶д»ЈпјҢвҖңеёҰз”өзҡ„еӯ©еӯҗвҖқиҜ•еӣҫеңЁжӮ¬зҪ®ең°еёҰйҮҚж–°жҺҘйҖҡж„ҹзҹҘзҡ„з”өжөҒпјҢеҜ»жүҫдәәдёҺжҠҖжңҜе…ұз”ҹзҡ„еҸҜиғҪиҜӯиЁҖвҖ”вҖ”еңЁйӮЈзҒөе…үй—ӘзғҒзҡ„й—ҙйҡҷпјҢжҲ–еҸҜзһҘи§ҒжңӘжқҘзҡ„еҫ®ејұжӣҷе…үгҖӮ